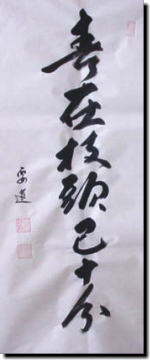

春在枝頭已十分(聯珠詩格)

春は枝頭(しとう)に在って已に(すでに)十分

この語は中国・宋の詩人、載益の「春を探るの詩」の一節である。

終日尋春不見春 終日春を尋ねて春を見ず

杖藜踏破幾重雲 藜(あかざ)の杖をつき踏破す幾重の雲

帰来試把梅梢看 帰り来足りて試みに梅梢を把りて看れば

春在枝頭已十分 春は枝頭に在って已に十分

朝の来ない夜はない如く、春の来ない冬はない。さしもの厳冬の凍てもやがては緩む。長い冬も、もうそろそろ終わろうとするころだ。三寒四温と言うにはまだ早いかもしれないが、冬陽がなにやら暖かさを増してきた。何だかうずうずしてじっと待っておれず、どこかに春の訪れはないかと春を迎えに出かけたくなるのもこの時節だ。さる1月20日つい冬晴れの陽気誘い出されて、門前の田の畦に踏み入ってみた。毎年この頃には土筆ン坊が顔を出すのを記憶している。

しかし、土筆はなかったが、蕗のとうが出ていた。あぁ、やっぱり春はもうここにあつたではないかと心ときめく。春はどこから来たものではない。きっとここで眠っていたに違いないと思う。私はもしやと、急ぎ、裏庭へ廻ってみた。あった、あった、確かに梅の花が小枝に幾つもの花を咲かせているではないか。紛れもなく、春はもうすでにここまで来ているではないかとさけびたくなった。そんな心境を詩に託して載益は詠ったのだろう。

詩の略意は、

春はどこに来ているのだろうかと、一日中春を尋ね歩いてみたがどこにも見出せなかった。

藜の茎で作った粗末な杖をついてあちこち捜し歩き、足を引きずりながら戻ってきた。そこでふと我が家の庭の老木の梅の小枝をじっと見てみると、なんと梅の花はぽっぽっと花をさかせ香りを放つていた。探していた春は已に自宅の庭にあったのだ。

この句の禅語としての味わいとしては「人は、幸せとか悟りと言う喜びを自分の心の外側へに求めてしまいがちだが、これは誤りである。悟りとか教えの喜びは外に向かい、遠くに求めて得られるものではない。春がくれば自ずから花開くように、修行においてその時節さえ至れば、内在の佛性は自ずと顕現する」という解釈になろう。