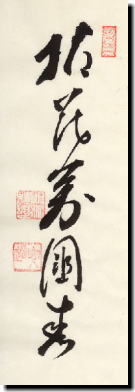

拈花萬国春(臨済録)

花を拈ず萬国の春

暑さ寒さも彼岸までといわれるが、寺にとって忙しく、諸行事に終われて慌しかった春彼岸も終わり、時は今春爛漫の好時節である。門前の桜は満開。ボタンのつぼみも膨らんできた。春は突如としてやってくるものらしい。心浮き立つのはそのためなのかも知れない。春になったから花が開くのではなく、花が開くから春が来たのだと認識させられるものではなかろうか。わざわざ気象台や気象予報士たちの開花宣言などというお節介はいらないとおもうのだが、春は自らの五感六識、肌身に実感してこそありがたいものなのだ。この春到来の喜びは、長かった春寒があればこそ感じられるひとしおの有難味なのである。修行における悟りもある朝、花開いて春が来るように、突如として開眼するのかもしれない。

この「拈花萬国春」語は臨済録の「寒松一色 千年別なり 野老花を拈ず 萬国の春」の語の一節である。字義通りに解釈すれば、松樹千年の翠というごとく、風雪に耐え抜き千年もの長き歳月を経ながらも翠を見事に輝かせる老松のそばで、これまた老松にも負けない老僧と言うべきか、一人の老翁が花の一枝を手折りて「ああ、今年もまた春に巡り逢えた」とばかり、春景色を楽しんでいる、まことに天下泰平、春ののどかな光景をあらわした語である。だが、これは禅の言葉としてはただ、自然の風光、のどかさとか天下泰平の世上でいうような平和と言うことでなく、自らの境地における心の平安、安心が得られて一点の煩悩の炎も燃えなくなった心の世界を表した語であると解釈されるべきである。

臨済禅師はあるとき、大慈和尚のもとを訪ねると和尚は静に座禅をしていた。ここで臨済禅師はは早速和尚に禅問答におよんだ。

「和尚、そこで座禅をなさっておられるが、心境は如何ですかな?」ここで大慈和尚は「寒松一色千年別なり、野老花を拈ず 萬国の春」と応えたのである。老松は熱さ寒さの歳月を経ても色を変えない。だが、ぽかぽか陽気の春ともなれば、この老翁は野に出て花遊びなどもして世の春を思いっきり楽しんでいるよというわけである。行においては、たとえどんなに厳しい環境に身をおいて耐え、自己自身を律することにおいて厳しくても、春の陽気をよろこび、花を愛で春を心ゆくまで楽しむことができるゆとりある境涯を表したことばである。